大気環境化学

担当: 石渡孝、中野幸夫

1.大気化学研究

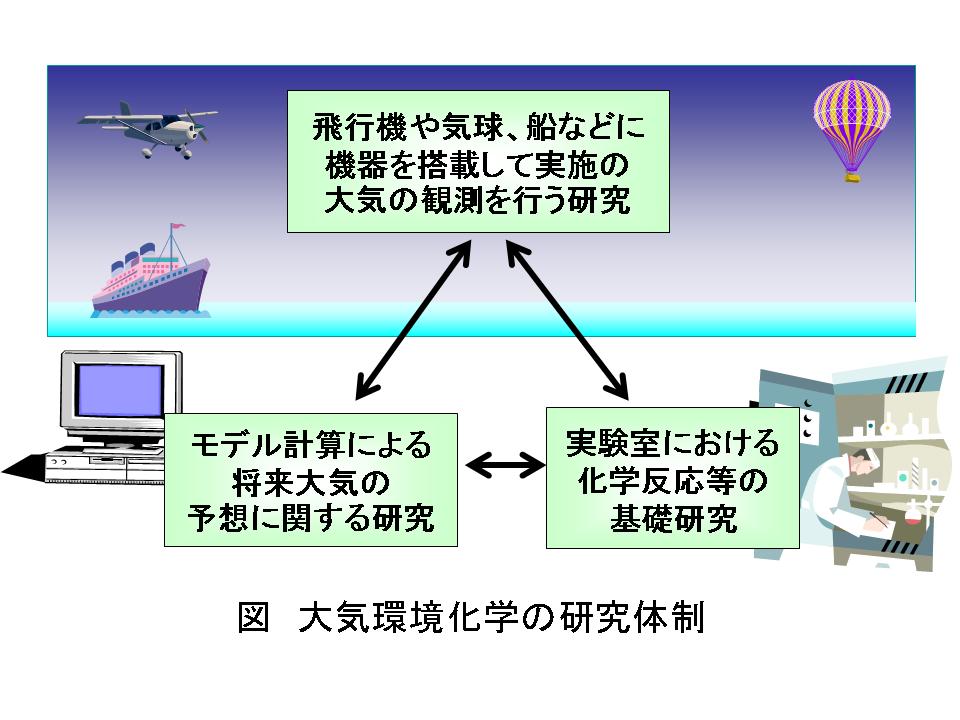

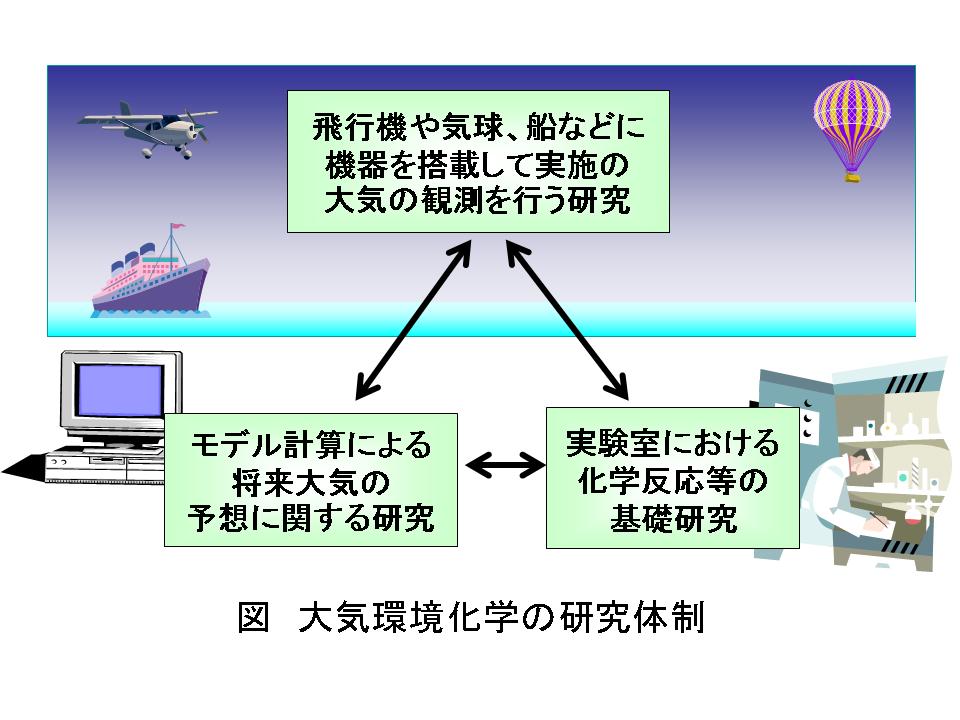

地球温暖化など、現在起こっている大気環境問題の解決策を考えるにあたり、実際の大気で起っていることをしっかりと理解することは必須である。そのように実大気のことを理解しようとする学問分野に大気化学という分野がある。大気化学の分野では、

これらの大きく分けて3つの分野の研究がなされている。この3つの分野の間ではお互い必要な情報のやり取りをし、助け合いながら研究が進んでいる。大気化学研究の分野の最終的な目標はモデル計算による完全な大気変動の将来予想である。

最近の大気化学研究において、従来から提案されている化学反応機構に基づくモデル計算では特にラジカル等(広義では、反応性の高い化学種)の微量成分に関して実測との不一致が指摘されている。一般に、ラジカルの存在量は微量であっても反応性が高いため、大気中で大きな役割を果たす場合が多い。それら大気において重要なラジカルはその反応性の高さより、実験室においてさえ化学的性質や反応性を調べることが容易ではないため、いまだ明らかになっていない部分も多い。

本研究においては、非常に高感度なレーザー吸光法であるため、近年多くの分野から注目を集めているキャビティーリングダウン分光法(CRD分光法、CRDS)を用いることによって、大気圧条件下でのラジカルの化学反応や光分解過程の解明を行っている。

CRD分光法を用いている理由は、以下のとおりである。一般的に高感度測定法として知られている、レーザー誘起蛍光法やイオン化法などは大気圧条件下で測定を行うのは非常に難しく、またその定量性も悪い。吸収法にこれらの難点はないが、従来の吸収法ではラジカルなどの低濃度しか存在しない物質に対しては感度が低くて測定することができなった。そこで、高感度な吸収法として知られているCRD分光法を用いることによって、吸収法の感度の低さという大きな欠点を解消し、これまでに測定が困難とされている大気において重要なラジカルの化学反応の測定を行っている。

2.キャビティーリングダウン分光法(CRD分光法、CRDS)とは

2.1.はじめに

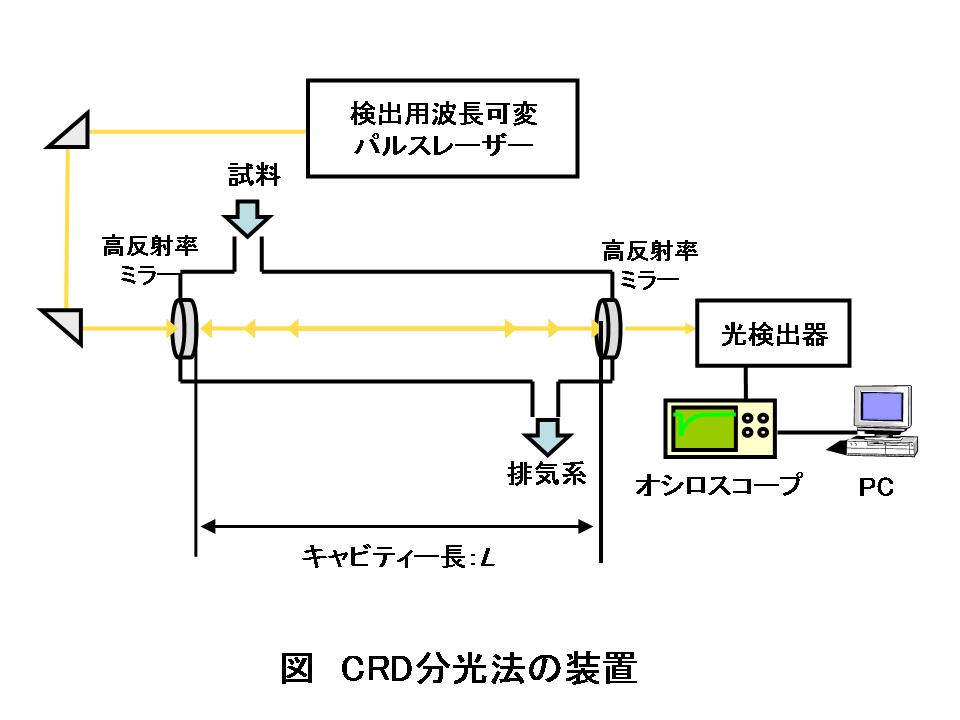

光吸収によって物質の濃度を計測する吸収分光法は、すべての原子・分子に適応できる普遍的な分光法であるが感度が低いとされていた。しかし、最近になって高感度化する方法が開発された。それがキャビティーリングダウン分光法(CRD分光法、CRDS)である。下図にはCRD分光法の装置を示す。

この方法は、レーザー光共振器内にパルス光を閉じ込めると何千回も光パルスが共振鏡の間を往復することを利用して、実効的な光路を数kmにまで長くする分光法である。よく似た方法にイントラキャビティー分光法があるが、この方法はレーザー光共振器のゲインを減衰させる非線形法なので定量性が低い。

2.2.キャビティーリングダウン分光法(CRD分光法、CRDS)の原理

ランベルト・ベール式を用いて、試料の入った光吸収セル(長さL)を通過する前の光強度I0と、通過したあとの光強度Iとの差ΔI( = I0 - I )を測定することで吸収物質の試料数密度nを計測できる。ただし、試料の吸収断面積をσとおく。

I / I0 = ( I0 -ΔI )/I0 = σnL

この方法は物質の濃度が高いときは問題ない。ところが、物質の濃度が極端に低いとき、つまり光吸収があまりに小さい試料では、ΔIが入射光I0強度のふらつきΔI0よりも小さくなるので測定精度が下がってしまう。極微量のラジカルなどの反応性の高いものや、大気中の微量成分などはそのため測定が難しい。その欠点を克服するため入射光光源の安定性を向上する努力や、短時間では変動が少ないことを利用した変調分光法の工夫がなされている。式(1)から考えつくもうひとつの工夫はLを長くすることである。長くすればするほど微量の成分が検出できるので、2つの凹面鏡を使って何度も往復させることで光路長を100 mほどに長くするホワイトセル法、2つの山の間の数キロを光路として計測する方法がある。CRD分光法は、2枚の高反射率ミラーで光学キャビティーを構成し、キャビティー内に閉じ込められた光の強度減衰を観測することでキャビティー内にある分子の吸収を測定する高感度な吸収分光法である。図1に示したように、反射率の非常に高い(反射率;R >99.9%)2枚のミラーを用い光学キャビティーを構成する。この光学キャビティーの一方のミラーからパルスレーザー光を注入すると、キャビティー内に入った光は一反射毎に少しずつその強度を減衰させながら数千回往復を繰り返す。例えば、下図の中にある減衰はR=99.99%のミラー間の距離1 mのキャビティーと半値幅5 nsのパルスレーザー光を用いて実測されたリングダウンシグナルである。

このキャビティー内の光パルス滞在時間は33 μsであり、実効光路長として10 kmになっている。CRD分光法が高感度であるのはこの長い有効光路長によっている。光がミラーにより反射される際、その光の一部(0.01%以下であるが十分に検出できる)がミラーの外に漏れ出す。その漏れ光強度は指数関数減衰を示す。

I(t) = I0 exp{-(1/τ0)t}

ここで、I(t)とI0はそれぞれ時間tとt = 0における漏れ光強度である。この減衰寿命;τはリングダウンタイムと呼ばれている。キャビティー内に光を吸収する物質がないとき、ミラーの反射率;Rと真空中でのリングダウンタイム;τ0の間には τ0 = L/c(1-R) が成り立つ。ここで、Lは光学キャビティーにおけるミラー間距離、 cは光の速度である。さて、光学キャビティー内に僅かでも光を吸収する物質があれば、パルス光は往復する毎に僅かずつ吸収されるため光強度減衰率がその分増加する。

I(t) = I0 exp{-(1/τ)t} = I0 exp{-(1/τ0 + σnc)t}

この式より真空中でのリングダウンタイムの逆数;1/τ0と吸収物質が存在する際のリングダウンタイム;1/τの差はであり、この値がキャビティー内の試料数密度nに比例する。波長を横軸にとり、この値を縦軸にプロットすれば吸収スペクトルとなる。Beer-Lambert法則により吸収物質の絶対濃度、その吸収バンドの吸光断面積の測定が可能となる。

2.3.CRD分光法の一般的な利用

CRD分光法が吸光法の一種であるにもかかわらず実効光路長は数km以上であることにより,高感度発光法に匹敵する能力を持っている。気相・液相や表面薄膜に対して幅広くCRD分光法を用いることができる。また、大気微量物質のフィールド測定の分野にも有用であると考えられる 。都市や対流圏における大気汚染物質分布の測定は自動車、航空機、気球に測定装置を搭載して測定を行っている 。そのため、測定装置の高感度化,小型化や検出器の応答の速さなどが要求されている 。そこで、これらの分野にCRD分光法を応用することによってより高感度化、簡略化や素早い応答が可能になる 。

2.4.CRD分光法の化学反応測定への利用

CRD分光法を用いて、化学反応の測定を行うためには時間分割測定ができるような装置にしなくてはならない。従来からあるレーザー閃光光分解法とCRD分光法を組み合わせることにより、反応測定が可能な時間分割測定CRD分光法の装置を構成することができる。その装置図を次に示す。

この装置はパルスレーザーを2台もちいていて1台を光分解用レーザーとして、もう一台を検出用レーザーとして用いる。光分解レーザーはラジカルを生成するために用いられる。光分解用のレーザーとしてはNd3+:YAGレーザーやエキシマレーザーが用いられる。検出用レーザーは光分解レーザー照射後に遅延時間を置いて照射され、その遅延時間でのラジカル濃度測定を行う。光分解レーザーパルスと検出用レーザーパルスの間の遅延時間が反応時間となる。この際の漏れ光のリングダウンシグナルは以下の式によって解析を行うことができる。

I(t) = I0 exp{-(1/τ)t} = I0 exp[-{1/τ0 + σnc(LR/L)}t]

Δ(1/τ)= 1/τ- 1/τ0 = σnc(LR/L)

LRは反応領域の長さでLは光学キャビティーの長さである。この式において、これまでのリングダウンシグナルの解析式との違いは(LR/L)の項が入っていることである。光分解レーザーと検出用レーザーの光路の重なっている領域においてのみラジカルの検出が可能であるため、光学キャビティー全体の長さを検出領域として使っていない。そのため光路長の補正が必要となるからである。光分解レーザーと光路の位置の取り方は、その重なりをできるだけ長くするため上図に示したように両レーザー光路を近軸に入射する方法をとる。この方法においては、ミラーホルダーそのものを石英板で作ると重なりを長く取れる。

反応速度測定では、反応による吸収物質の濃度変化がリングダウンタイムに比べ遅くなくてはならない。CRD分光法において検出光がリングダウンを起こしている間に吸収物質の濃度変化が起こるとそのリングダウンシグナルは指数関数的減衰を示さず、その解析は複雑になってしまうからである。一般的なリングダウンタイムの範囲は0.5〜50 μsであるため、測定できる反応もその時間範囲にはほとんど濃度変化が起こらないような反応に向いている。

3.実際におこなっている研究の一例

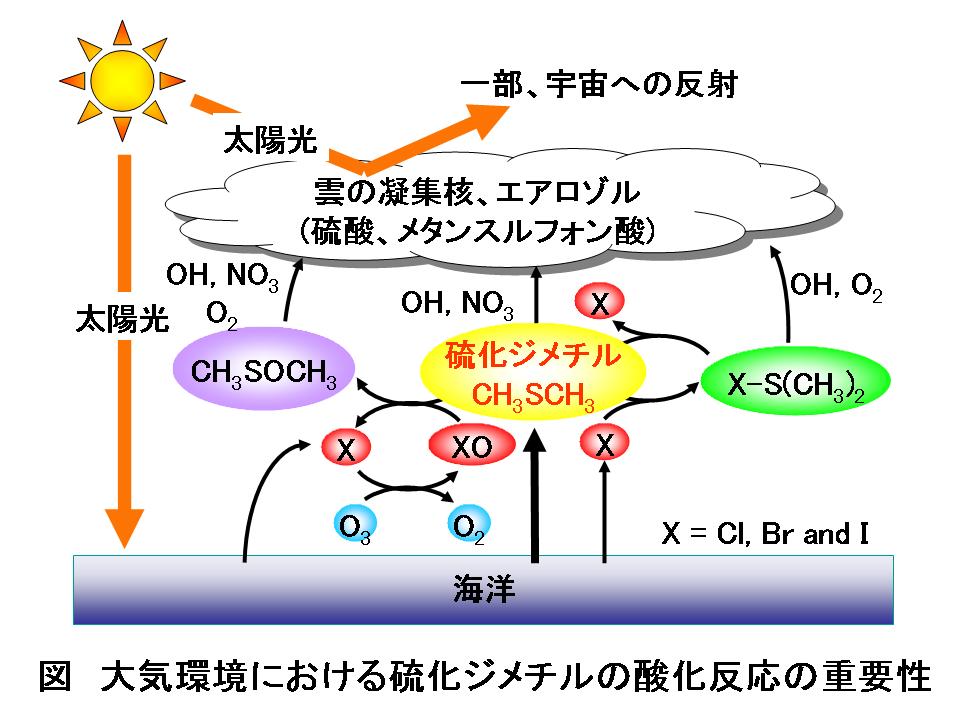

自然起源の含硫黄化合物の中で最も大気への放出量が多いものは、海洋中の植物プランクトンによって生産される硫化ジメチルである。この硫黄化合物は大気・海洋境界面(marine boundary layer)において酸化され、メタンスルフォン酸(CH3SO3H)や硫酸(H2SO4)などをへてエアロゾルを生成し雲の凝集核となるので、気候や環境の変化へ大きな影響をおよぼす。

地球規模の気候変動予測への期待から硫化ジメチルの大気化学が研究されている。下図は硫化ジメチルの対流圏酸化過程を模式的に示す。現在のモデル計算では、昼間のDMS酸化はOHラジカル、夜間はNO3ラジカルによるものとされている。

ところが、最近の研究によると、昼間の硫化ジメチルの酸化反応モデル計算値が観測値に比べて4倍遅いことを見出した。このことは、従来の大気化学反応過程に加えて、新しいラジカル連鎖反応が隠されていることを示唆する。また、モデル計算によるオゾンの化学的減少量は、観測値より小さく、その違いを説明するにはオゾンに関わるラジカル連鎖反応過程を再考しなければならない。

ハロゲン原子や一酸化物ハロゲンラジカルなどの反応性ハロゲン種は高い酸化能を持っているため、大気おいて重要な酸化ラジカル種である。上図に示したようにハロゲン原子(X)はオゾンと反応し一酸化ハロゲンラジカル(XO)を生成する。このラジカルは他の分子を酸化してハロゲン原子に戻る。このX原子やXOラジカルとDMSとの反応が硫黄サイクルにおいて大きな役割を果たすことが最近の研究により指摘された。例えば、モデル計算の結果では、硫化ジメチルとBrOラジカルの反応は硫化ジメチル損失のかなりの部分を占めており、硫化ジメチルの酸化過程におけるハロゲン化学の重要性を示している。

反応性ハロゲン種の一つであるヨウ素原子は、海洋中の藻類によって生産される揮発性ハロカーボンとして大気中に供給される。しかしながら、反応性ハロゲン種の反応速度データ不足や海洋上におけるX原子・XOラジカル濃度に関する情報の不確かさのため、これらが関与する連鎖ラジカル反応は従来あまり重要視されてなかった。ここでは、大気圧条件下で反応速度を計測できる時間分割型キャビティーリングダウン分光法を用いた硫化ジメチルのハロゲン大気化学の研究を行なっている。